关于武汉大学舆论风波的教训警示

文 墩爸

这场风波可能是武汉大学迄今以来最大的一次舆论危机,仅以舆情处置的角度来看,折射出的这一系列教训不可谓不深刻。

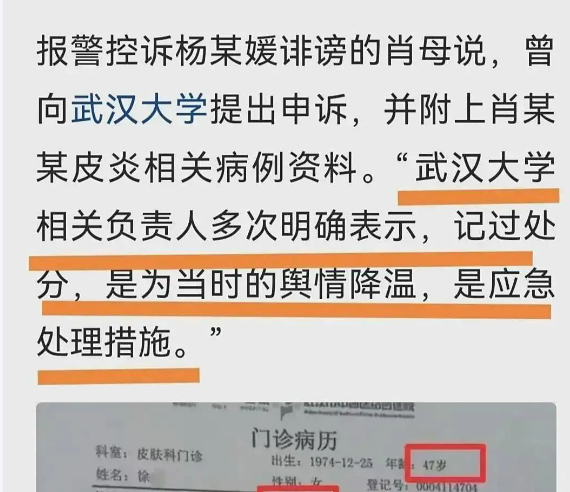

错误理解舆情处置的最终目的。这不是武汉大学一家的问题,很多单位都会存在类似的情况,即为了能够最快速度平息事件在网上的舆情风波,不惜在事件还没有调查清楚之前,就试图用“处理一方”来表明自己态度,这点我们可以从2023年10月23日武汉大学这份处理通报中没有“基本属实”“情况属实”这类定性描述得到信息。辟谣澄清、情况通报、评论引导这些舆情处置的显性动作,其最终目的都是为了让线下真实情况能够在舆论场域中得到客观、全面的全方面呈现,以帮助那些受不同立场、思想认识、知识见解、言论动机等方方面面因素影响而产生偏见的不同群体能够从问题剖析、推动解决的角度提出不同见解,来尽可能地避免“人云亦云”“听风就是雨”这类失真传言、虚假信息、偏见观点大面积传播后,给围观事件的舆论观众形成错误判断,滋生负面戾气。但在实际工作中,以武汉大学为代表的很多单位显然没有这样的认识,在看到网上单方信源而起的汹汹舆论后,想当然地以为只要“先处理为敬”“先问责为敬”就能让舆情降温,而事实上已经为今天的舆情“反噬”埋下了深深祸根。希望圈内读者能够以这件事为切入点,形成一个简要的复盘材料,来帮助本地区本单位的决策层正确理解舆情处置的工作本质,而不是“一出舆情,就处理人”“没调查清楚,就问责人”这样的所谓“雷霆”手段。

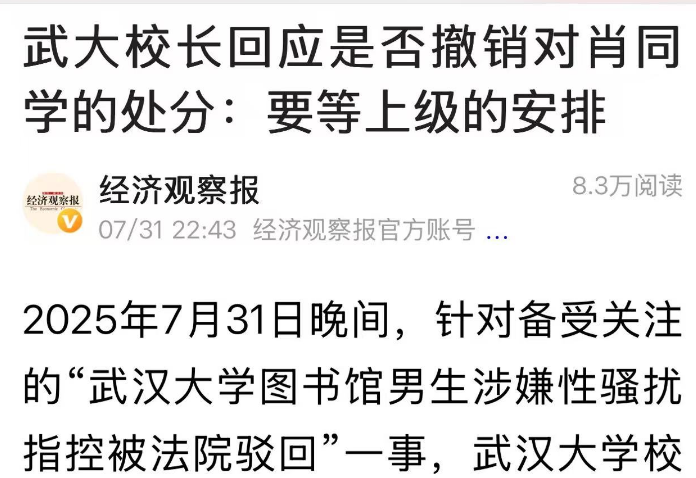

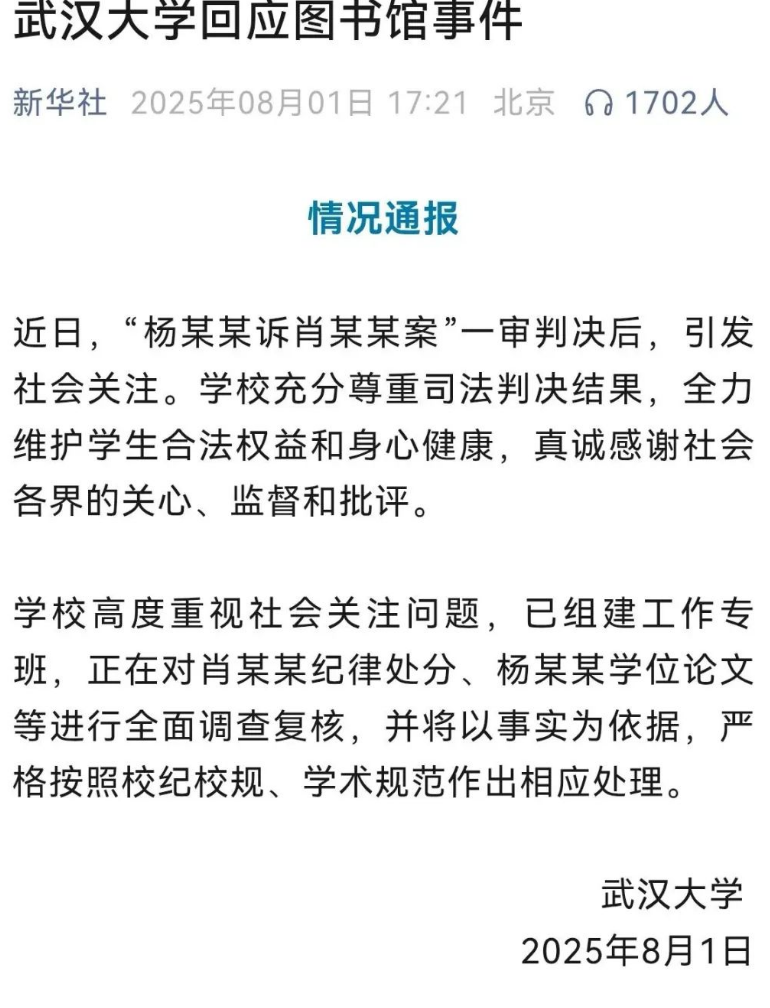

2.“高度重视”在校内校外的悬殊温差。事情闹得这么大,学校不可能不重视,但其重视只是停留在“内部层面”。这点我在此前一文舆评丨关于应对后续越来越逼真伪造警情通报难题的工作建议中已经讲过类似观点,现在几乎所有的政府部门、企事业单位、高校都重视舆情,有的甚至已经“逢会必强调”“逢工作必提”的地步,这点圈内读者都能够感同身受。但这种“高度重视”往往都停留在内部转办层面,即不是在开会研究,就是在汇总材料,而唯独没有落地到舆论能够“感知”的层面,由此便形成了极为悬殊的观感温差,这点我们可以从校长电话答复媒体“还要等上级安排”得到印证。我们知道,一旦舆情处置进入了“层层汇报、层层请示”的工作循环,无论是上下级、还是横向部门都会无自觉地进入相互“博弈”的工作怪圈,即都会尽可能将责任地转嫁、上移,让更高层级、更大职权的部门作决定,来最大限度规避因为自主拍板而带来的责任风险,这几乎是一个舆情处置工作的“业内常态”。以这事件为例,本来以法院判决为依据及时发布撤销处分决定就能轻松“解套”的事情,在内部一些所谓“会不会因为朝令夕改影响学校声誉”“担心因为撤销处罚决定而引发新一轮舆情风波”的焦虑性意见影响下,再加上全网舆论持续发酵的热议背景,于是聪明地选择了“向上汇报”,把烫手的山芋扔给了上级,而上级又不想当擦屁股的“冤大头”,就这样陷入了“拖”字诀。也就是说,新华社同步发布的这条情况通报,其实是上下级部门被舆论逼得万不得已的结果。但可以肯定的是,这种悬殊的温差已经给武汉大学带来十分严重的声誉伤害,而如果要修复,恐怕不是一年两年的事情。

3.比较严重的舆情处置“本领恐慌”。讲真,拥有新闻传播专业顶级学府的武汉大学,在舆情危机实战面前不仅毫无还手之力,而且还昏招频出的样子令人唏嘘。有读者认为,是僵硬的行政管理体系束缚了新闻传播专业人才的发挥,的确行政管理体系是一方面原因,但如果真让学校的专家教授们上场,也未必会比现在好几分。这其实在圈内已经有了一些共识,即在舆情处置这个高度依赖“实战、实效、实用、实操”的专业领域,仅仅依靠十年前的那些理论知识,已经远远无法满足现实的处置需要。这点从事件发酵之后,疑似相关人员上门要求视频发布者删除视频的动作可以看出,学校相关处置主体的工作方式还停留在“落地劝删”“上门封堵”的上个世纪。这些至少可以反映出一个问题,学界出现了较为严重的“学用脱节”现象,本应该指导实践的理论知识,却在实战面前屡屡“束手无策”,恐怕要反思反省的不仅仅是武汉大学,如果我们教授的专业知识不能用来切实解决实际问题,或者说与实际解决问题所需要的知识相差太远,那么教授的意义又在哪?

4.这是对“极端女权”舆论现象一次集中的民意反抗。分析认为,这个事之所以网上发酵如此之快、烈度如此之大,与当前网上愈演愈烈的“极端女权”裹挟绑架有着很深的关系,可以尝试把这次事件看作是社会民意的一次集中反抗。这些年,受干预势力的持续影响,以“宣扬性别对立”的“极端女权”言论、思潮日益在我互联网空间蔓延,有愈演愈烈之势,弦子、张薇等引发全网激烈讨论的典型事件,一次又一次地挑战着社会公平公正,必然引发来自深层次民意的集体反抗,这些集中表现为深挖杨某媛论文问题、导师学术问题以及以往知网上涉武汉大学相关问题等放大镜式“找茬”行为。也就是说,表面上看起来,是舆论对武汉大学相关方的激烈抨击,而实际上更像是对这些年来以“女性觉醒”为幌子,屡屡采取极端方式挑战社会底线的不满和反对,只有意识到这一层,才能为后续的修复提供一个相对科学的方法路径。

5.对事件后续处置的一些建议。一是尽快给出最终的处理决定。从“时度效”层面看,上述这份仅仅以表明“将全面彻查”“公正裁决”的情况通报,已经无法满足当下的舆论局面,建议尽快按照法院判断,给出撤销学生处分的决定以为事件画上一个句号。二是对网上爆出的杨X媛相关问题给出“一对一”式核查回应。建议参照天水幼儿园血铅事件调查通报,按照“一、关于XXX问题的调查结果;二、关于XXX问题的调查结果”这样的通报格式尽快给出相关调查结论,这已经是当下可以“止损”的唯一方式;三是针对此前“为了舆情降温而错误处分”的错误,要给出弥补和警示,真正意义上做到“下不为例”。(来源:墩墩舆情课工作室)