南香红:我为什么要写《没有结束的细菌战》这本书?

文 南香红

2002 年,因为执行《南方周末》的一个采访任务,我见到了中国细菌战受害者对日诉讼原告团团长王选。

我面前的这个女人很漂亮,但眼神里却有一种极度的疲劳和忧郁。

因为这次采访,我走进了人类文明史最黑暗的一页:在中国东北的日本731 细菌工厂,强壮的中国男人体内被注入了鼠疫、霍乱、炭疽、鼻疽、破伤风、气性坏疽等各种病菌,成为培养细菌的活体,他们被关在秘密的牢房里,观察、取样,放血,然后被送上手术台解剖,最后被投进焚尸炉里烧成灰烬。

而用他们的身体培养出来的细菌,却活着,被制造为致命的细菌武器,配合作战,撒播或投放到中国人口集聚的重要地区。鼠疫这种被称为“黑死病”的人类第一恶疫的细菌,被“死亡工厂”成批量的制造出来,用作战争武器,人为的引起恶疫流行,制造社会恐慌;霍乱被注射进水果和食物,分给饥饿的中国百姓和中国战俘,然后暗中看着他们挣扎着死去……

“看见了,就不能背过身去。”这是第一次采访王选时,她说下的让我震惊的一句话。

1995 年王选看到了一张照片,那是被五花大绑在一起的三个中国男人,他们即将被送去做人体试验的“材料”,在731细菌工厂,用作人体实验的人被抹去了名字,统一称作“圆木“,以一根一根来计算。这三个结实的中国男人,特别是那个剃了光头的只有20来岁的男孩,目光单纯,直视着镜头,似乎全然不知等待着他的是什么恶运。

王选接住了那男孩的目光,瞬时泪流满面。

“这是谁家的儿子?,他们是谁的父亲?”她发出这个带有人性温暖的问题,“他们的父母、妻子一定在等着他们回家吧?”

“看见了,就不能背过身去。”这个既感性又理性的女人决心要做些什么,从此调转了人生的船头。

2002 年第一次采访的时候,我对细菌战全然不知,脑子里只有一点731部队人体实验的印象。我后来给自己找到理由:王选也是42岁才知道的,因为细菌战的历史已然被人为掩盖了近半个世纪,加上岁月的浮尘,记忆在消散中。后来在采访中我问过许多人,是否知道细菌战,只有少数人大约知道一点731 部队的人体实验,而大多数人和我一样,对细菌战浑然不知。

2015 年我沿着浙赣线采访,这里是日军当年实施细菌战的战区,我见了很多烂腿老人,他们从几岁时就开始出现溃烂,渐渐糜烂至骨头,烂了一辈子。他们中有的人因而终身未能娶妻,孤独一生。这是疑似日军炭疽菌、鼻疽菌以及糜烂性毒气造成的溃烂,对这些老人来说,战争还在他们身上延续,和平时期还在做着战争的噩梦。

我看见了细菌战受鼠疫害者心里的悲苦。亲人们在眼前一个一个不明原因地死去,身体变黑色并卷曲成一团,不明就里的人们称这种病为“乌煞“,以为是自己的行为触犯了神灵,或者上辈子积善不够。

我看到因为恶疫流行而造成的军政慌乱、社会失序和亲缘关系离间,谣言和真相一起四处传播。大战在即,敌军已经兵临城下,而疫病依然汹汹,危及军民生命,战斗和防疫该当何去何从?刚刚经历的非典和新冠,让我仿佛回到当年的疫病流行现场。某种意义上鼠疫、霍乱、新冠都是一样的,它们都是一场场的生物灾难。

日本侵华战争对于中国来说是一场国家民族的灾难,也是构成许许多多家庭的灾难,然而这场战争中还有一场隐蔽的不为人所知的更残酷的战争——细菌战。

日本是首个被核武器攻击的国家,而中国则是首个被细菌武器大规模攻击的国家。原子弹在广岛、长崎的投爆,使核武器对人类的毁灭性危害成为举世皆知的常识;而生化武器的杀戮力,那如来自地狱的恶魔般邪恶,远不为世人知晓。

细菌武器的危险较原子武器有过之而无不及,原子武器是瞬间的毁灭,细菌武器却无声无息,来去无踪;原子武器是精准定位、预先设定的毁灭,细菌武器却是无形中的传染,无休止的蔓延,在植物、动物、人类生命体之间传递着死亡,就像是打开了、再也合不上的潘多拉的盒子。甚至使用细菌武器的人都无法预知其会扩散到什么范围,造成多少死亡。

细菌造成的污染把普通日常生活的空间、社会关系、自然环境变为杀人凶器,即便战争已过去80 年,那些被攻击污染的地区还可以检测到病菌,仍然存在着威胁着人类生存的安全隐患。

2024 年诺贝尔和平奖颁给了日本原子弹爆炸幸存者组织。核爆被害者的声音再次被世界听到,在诺奖的领奖台上,他们警示世界,今天核战争的威胁依然存在。

而中国的细菌战鼠疫幸存者,崇山村的王锦悌,却在孤独和悲哀中死去,那是一个特殊的日子—2009年8月6日—与日本广岛万民举行遭受原子弹轰炸64周年纪念为同一天。

王锦悌在生命的最后时刻什么也没有得到:正义、道歉、赔偿、抚慰甚至同情。他作为证人站在日本的法庭、媒体的镜头前,奋力向世界发出呐喊,但掩盖、遮蔽、遗忘的幕帐太厚太沉重,这声音显得极其微弱。

日军在中国战场大规模的细菌武器使用,是人类有史以来首次以中国人付出无数生命得来的经验和教训,应该作为警钟向人类长鸣:细菌生化武器的威胁在今天也依然存在,人类应该建立超越民族和国家的对细菌生化武器的共识,避免再次重蹈覆辙。

1940 年代的中国依然是一个农业社会,青霉素还没有规模性生产的时代,面对现代的生化战争(细菌),缺乏防御和抵抗能力。国民政府不得不在正面抗战之时,又打另一场艰难的细菌防疫战。

而从战时到战后几十年,细菌战对个体生命的戕害、对社会造成的恐慌、对人伦关系造成的破坏等,还有待于系统的了解和认识。细菌战从来没有被细致地描摹过,也没有被系统地研究过,当然也谈不上更深刻的、更高层面上的认识。

直到今天,细菌战仍然是日本国家最高层的“taboo”(禁忌):不承认事实,不公开资料,不道歉赔偿,对受害者的诉求置若罔闻。

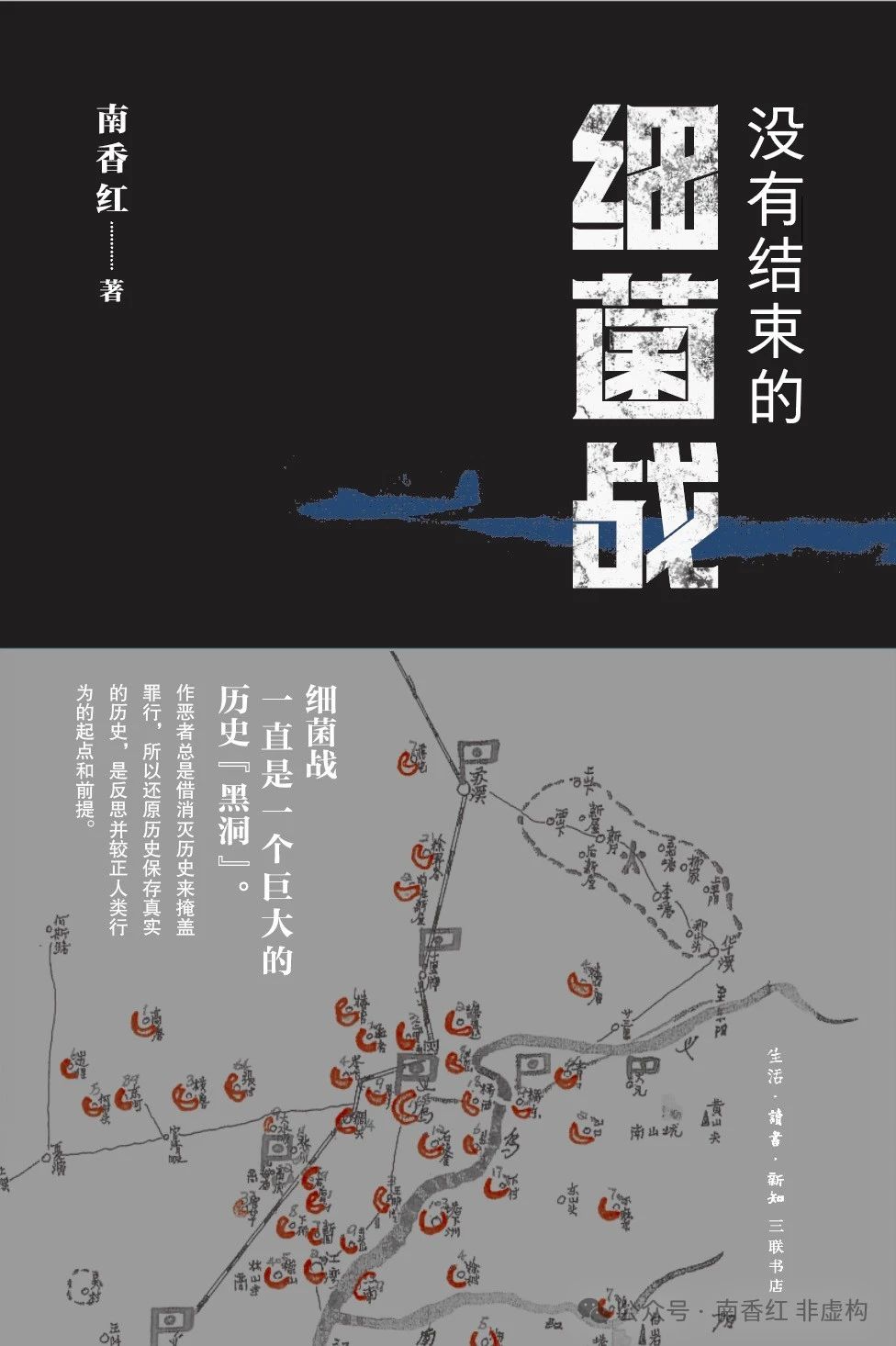

细菌战一直是一个巨大的历史“黑洞“。

作恶者总是借消灭历史来掩盖罪行,所以还原历史保存真实的历史,是反思并较正人类行为的起点和前提。

中日之间的历史纠缠,近代尤甚。中日战争一直是两国之间绕不过去的巨大沟壑,细菌战问题是其中犹在流脓的疮疤。被害者与加害者,细菌战问题如一块巨大的骨头,梗在中日两国的喉咙间。如何揭开历史真相,如何看待这场战争,如何面对和解决战争遗留问题,已经影响着中日两国的现在和未来。

对我来讲,这是另一种看见,是在历史事实之上的看见。这是我一而再再而三地持续写细菌战的原因,也是启动写作本书的一个枢纽。

731 细菌工厂和细菌战的残酷,已然成为历史。但细菌战带来的一系列问题,则一直延续到现在。从这个意义上来说细菌战仍没有结束,是仍在行进中的历史。作为一名记者,所能做的不多,唯有记录,也唯有记录能够永存。

始于20世纪80年代的日本反战力量的揭露反思,一点又一点材料的发现、发掘、拼凑(这个过程至今还在继续,新的材料还在发现中),使细菌战事实慢慢地显示出来;1997年中国受害者加入,他们从控诉自己、亲人、家族的受害开始,成长为村庄、乡镇、城市受害历史的调查者,一沙一滴的力量,最终汇成修补历史的民间行动。

对日细菌战诉讼经过十年三审,虽然以败诉终结,但日本最高法院全面认定了中国180名受害原告举证的细菌战事实,第一次从法的层面认定细菌战的存在及其对中国的伤害,从而使细菌战这一日本国家秘密被披露、被认定、被世人所知。在此之前,日本是否在中国进行过细菌战,一直处于非确定状态;人类历史上第一次大规模的细菌战,一直没有历史定论。

日本立教大学历史学教授上田信在接受我采访时说:“在日本有些人是希望随着战争亲历者的年高辞世,这件事就翻篇,成为过去。”赶在当事者日日老去,将记忆带进坟墓——“历史窗口关闭”之前,把事实记录了下来就成为当务之急。

崇山村的王锦悌,没有等到日本政府的道歉,但他和他的同伴调查出的1240人受害名单,已经雕刻在义乌细菌战受害者纪念碑上。纪念碑上的一个个名字,曾经是父亲、母亲、妻子、儿女,但却死于“日本人放的鼠疫”。

这就是中国人的“哭墙”,细菌战第一次有了世界性的言说场合,有了“记忆场”。相比犹太人建造的战争受害纪念碑和记忆场,这虽然仅仅是一个开始,但却是一次对战争创伤的抚慰、渲泄和纾解,是一次战争创伤的集体治疗。

王锦悌人已不在,却留下了历史。

在这二十多年里,我看到了人性的极恶,也看到了人性的至善。我似乎触碰了那个调和善恶的永恒的东西,那种正在流失的、人类已经非常稀缺的东西:一种向着正义不屈不挠追求的精神,人们称中日民间这些农民、工人、家庭主妇、律师、知识分子为一群努力“啃掉中日之间历史遗留问题骨头的人”,或者说,这是一群心怀大爱的人。只有凭借这种大爱,人类才能化解仇恨,抵达没有战争的和平彼岸。

巨塔通天,但需要一点点垒上去。浩瀚的档案,纷繁的材料,无数的当事人,时间和空间的跨度,极考验写作者的体力、耐力、智力和学识。我需要做的是耐心修筑通向塔顶的天梯:还原历史,再现历史的场景和细节,发掘每一故事的意义,讲好一个个故事。细菌战到底是什么样的战争?我的一点“野心”是再现细菌武器的残酷性,不只我看见,也想让读者身临其境,感受到,并看见。

对于如何架构一部非虚构长篇,我没有多少经验。就像你了解烤面包的全部知识,并不等于你真能烤出一个好面包一样,当我下手建构这样一个长篇时却是各种的失手、无措和踌躇。尽管如此,有一点是我始终坚持和努力的,我希望读者在这本书里,不仅仅看到事实和事件,而是要看到故事—看到一个个生命的故事,看到每一个生命发出的、独属于它自己的光芒。

22 年前报社交给我的报道任务早已执行完,如今的写作是在执行我自己的任务。这是责任,也是使命,是一个记者无法推却、无法躲避的职业操守。

南香红

2024.12. 冬至