爱书之人,大抵都有些“痴”

文 文史小天地

思来想去,我这辈子最爱的还是书,从当年看连环画,到如今六十多岁,随独女生即将迁往北方大都市,面对满屋的书籍,忽然觉得,我这一生好似一张缓缓铺开的“买书地图”,那些足迹所至之处,大都藏着一段买书往事。

小时候,与外婆一家住一块,旧宅天井里有一缸荷花。父母亲都是中学教师,家里最多的便是书。从我认字起,父母就为我订了少儿杂志。父亲曾为我特制一个小书柜,放在床头。每天放学,我就趴在那儿翻看《故事会》、《少年文艺》,封面都被我摩挲得发亮。稍大后,有一次,偷偷拿下父亲书架的《三国演义》,蹲在荷花缸边读。看到关羽走麦城,眼泪啪嗒一下落在纸上,晕开一团水痕。我吓得连夜用纸吸干,第二天红着眼睛向母亲认错。她没责备,只轻声说:“书是拿来读的,不是供着的——读进心里,才是对书最好的尊重。”母亲这句话,成了我得到的一辈子难忘的精神馈赠。

真正明白母亲说的那句话,是上大学以后。学校后门有家新华书店,玻璃柜台总是亮得照人。我常常傍晚溜达过去,盯着柜台里的书看。学生都比较拮据,省下几块钱,够买一本诗集就高兴好几天。就是在那里,我认识了小秦——书店里一位管进货的姑娘,常扎着麻花辫,笑起来眼如弯月。她知道我学中文,喜欢古典诗文,有一次悄悄给我说:“下周会到一套《全唐诗》,我给你留着”。至今这套红色封面的《全唐诗》仍堪称我书房的镇房之宝。

工作后我先是教了几年书,后进了公务员队伍,无论在哪,心里总留着一块地方给书。那时长沙定王台书市刚兴起,我每隔两月左右总会设法去一趟。一百多公里,风雨无阻。有一次大雨,车陷泥泞,我干脆下来推车,浑身湿透。可一走进书市,扑面而来的书香与热气,瞬间让人振奋。最里头的王老板,店面不大,却总有好书。我第一次去,就相中了角落里的《杨守敬文集》,当即买下。他看我那般欢喜,笑着说:“老弟,你是真懂书。”此后二十余年,我成了他店里的老客。每回他有新到的好书、画册,总会先为我留着。有一年大雪封路,我辗转火车汽车赶到他店里,满头冰碴。他什么也没说,递来一杯热茶,转身从里屋取出一箱《船山全书》:“就知道你会来。”

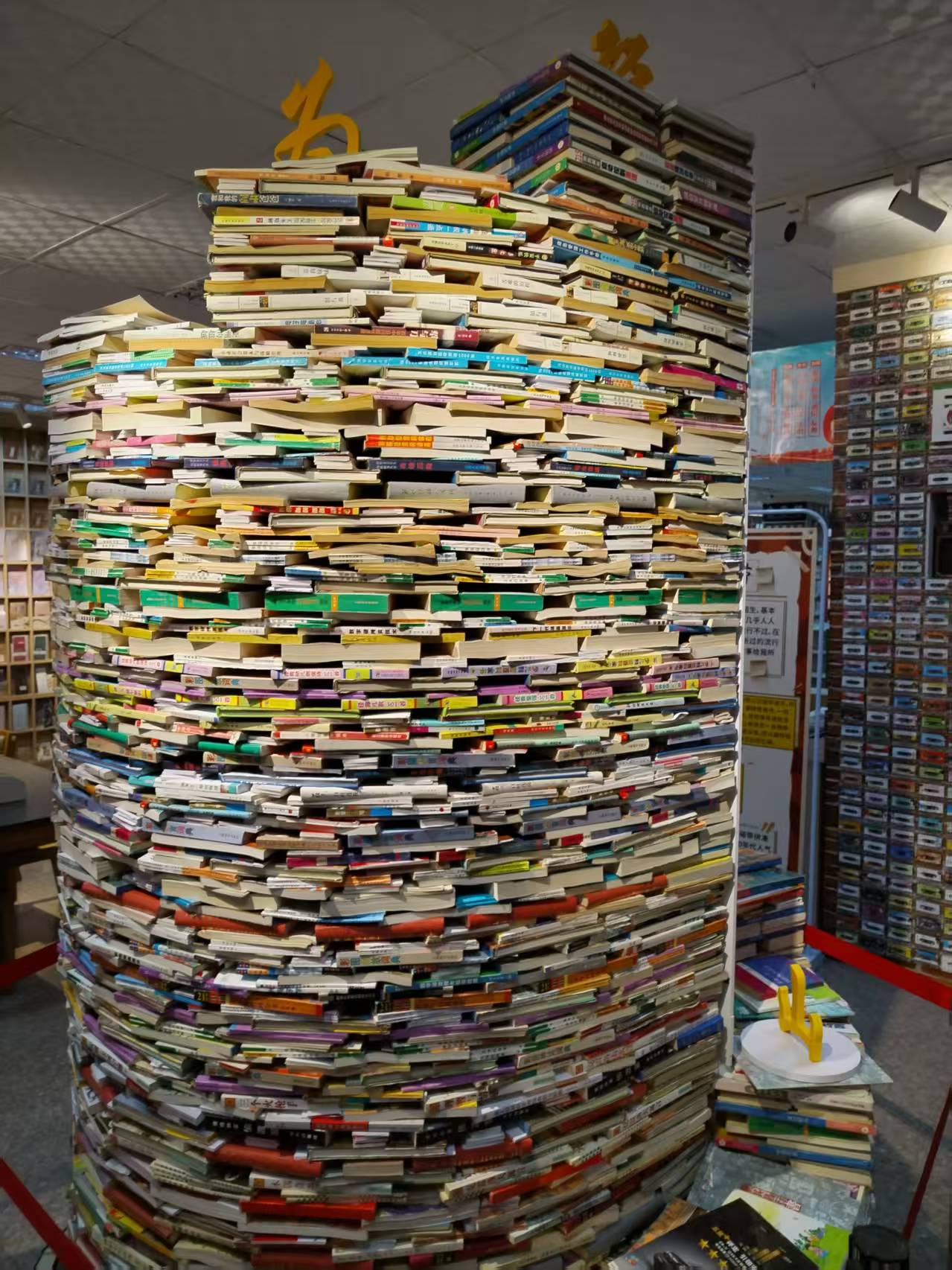

后来七、八年,每年去香港招商引资。工作之余,别人逛商场,我却钻书店。香港的书店多藏在二楼,窄梯而上,满架满墙的书堆到天花板。我爱在文史哲区域流连,瞧见喜欢的书如遇故人。曾偶遇钱穆的全集,十几册,价格不菲,却毫不犹豫买下。那晚在酒店,我趴在床上一页页翻读,连窗外的维多利亚夜景都忘了看。

爱书之人,大抵都有些“痴”。去海口旅行,刚下飞机就拦出租车问:“这儿最大的书店在哪儿?”师傅一脸诧异,还是把我送到了新华书店。一进门,便从历史哲学读到风物方志,待到抬头,天已漆黑。最后买了两箱书回酒店,同行的老伴哭笑不得:“你这哪是旅游,分明是进货。”

遇上出国考察的机会,语言从不是障碍。在东京找到陈舜臣的《鸦片战争》中文版,当即买下三本;在圣彼得堡的大书店,我比划着买下一本研究《红楼梦》的汉学书;在纽约唐人街,淘到唐德刚的《晚清七十年》,就着街边的汉堡读得津津有味,仿佛胜过一切佳肴。

去年闲居在家,突发奇想,在孔夫子旧书网开了个小书摊。本意是从南方迁往女儿工作的北方大都市前,处理大半藏书。可没想到,越摆越有味,越摆越来劲,竟成了我现在不可或缺的小事业。无论黎明还是半夜,醒来第一件事就是打开孔网。写起动态来,兴奋的感觉不逊年轻在机关为领导起草讲话稿。书房、书摊成了我赋闲的幸福港湾。

回想这一生,从江南老宅的小书柜,到定王台的风雨,从香港的二楼书店到异国的书场,我脚步所至,都有书的印记。书如人生,永远在路上。而现在的我,也学会了云端购书,轻点鼠标,旧籍新著,三、四日便达。

时代在前进,买书的方式也多元化,但那份对书的痴迷与敬畏,从未更改。